Rencontres Bayard 2006

Les

Rencontres Bayard 2006 se sont tenues à

Charleville-Mézières début octobre. Une quarantaine d'adhérents rhône-alpins s'y sont rendus en car pour rencontrer des historiens ardennais et les

amis de Bayard carolomacériens. Un colloque d'une journée devait permettre des échanges culturels au sujet de

la défense de Mézières par Bayard en 1521.

Adieu, Meuse endormeuse

et douce à mon enfance...

(cliché de Daniel Duranton)

La journée du

5 octobre a été occupée à voyager de Grenoble à Mézières, située à 10 km de la frontière belge. Deux arrêts casse-croûte, le premier en Bresse près de Louhans vers 10 heures, le second en Lorraine à 13 h, sur l'A31, pas très loin de Domrémy et de Vaucouleurs. Tout au long du voyage, quelques passagers interviennent au micro pour parler de l'histoire, de la géographie ou de l'économie des régions traversées, Bresse, Jura, Franche-Comté, Champagne, Lorraine ... les sujets ne manquent pas, sans compter, au bout du voyage, la Meuse, la Meuse des combats meurtriers, la Meuse de Jeanne d'Arc et de Péguy .

En fin d'après-midi, arrêt prolongé à Verdun.

| Visite des sites tragiques de la bataille de 1916 : le village-fantôme de Fleury, 16 fois pris et repris, encore aujourd'hui labouré par les trous d'obus. |

| Recueillement devant l'emblématique fort de Douaumont, puis auprès de l'émouvante tranchée des baïonnettes.

|

| Pèlerinage à l'ossuaire aux 130 000 morts, à son cimetière aux 15 000 croix, sans oublier le mémorial juif et celui où reposent 16 000 combattants musulmans.

|

| Verdun, symbole du courage et de l'abnégation militaire : 300 000 morts, 500 000 blessés, résultat militaire nul ; l'Allemagne voulait ici saigner à blanc l'armée française...

|

Vendredi 6 octobre

Mézières

La matinée du lendemain est consacrée d'abord à une visite de Mézières avec ses anciennes fortifications. Mézières est une cité très ancienne, ville de garnison, citadelle aux marches du royaume, tout près de la frontière entre France et pays germaniques. Après le traité de Verdun (843) et pendant de nombreux siècles, la frontière avec la Lotharingie sera d'ailleurs la Meuse, aux ras de ses remparts.

Ensuite, pèlerinage auprès de la statue de Bayard dans le parc Mialaret, sur d'anciens remparts. Cette statue a été érigée solennellement l'année précédente ; sa genèse est racontée à la page Représentations. On rappellera simplement qu'en 1521, François Ier avait demandé à Bayard, alors lieutenant général en Dauphiné, de diriger avec Anne de Montmorency la défense de Mézières menacé par les troupes de l'empire germanique. Malgré un rapport de forces très défavorable, Bayard était parvenu à dynamiser les défenseurs et à sauver la ville, peut-être grâce à des subterfuges1, ce qui n'enlève rien à la grandeur de l'exploit puisqu'il avait épargné de nombreuses vies humaines.

Au passage, dans la rue Monge, on salue la mémoire de ce grand mathématicien, qui fut professeur à l'école du génie militaire de Mézières avant la Révolution. Gaspard Monge nous est particulièrement cher : sans lui, Joseph Fourier n'aurait pas eu la carrière qui fut la sienne et ne serait pas devenu préfet de l'Isère pendant 13 ans.

Charleville

|

|

| Un angle de la place Ducale | Quelques représentations des ducs

| |

Ensuite, visite rapide de la ville moderne de Charleville avec ses tracés géométriques. C'est en 1966 qu'ont été réunies 5 communes, dont les villes de Mézières et de Charleville. Charleville est bien plus récente que Mézières : elle a été voulue en 1606 par Charles de Gonzagues, sur l'autre rive de la Meuse, pour concurrencer Mézières au plan économique et commercer avec les territoires de l'empire en s'affranchissant des taxes françaises. Depuis longtemps en effet, la Meuse servait de frontière avec l'empire germanique. Entre les deux villes, pourtant toutes deux enserrées dans les méandres de la Meuse, le contraste est saisissant.

Auprès de la superbe place Ducale de Charleville, on a parcouru les salles du récent musée de l'Ardenne, remarquant au passage des vestiges archéologiques, des parures anciennes, les pots de la pharmacie de l'hôpital, des œuvres artistiques (deux exemples ci-contre)

et des productions locales, par exemple des armes, car l'une des manufactures d'armes françaises (la MAC) y était établie dès 1660. On a également visité le musée Arthur Rimbaud, enfant du pays (1854-1891).

Tableau d'Alphonse de Neuville

Tableau d'Alphonse de Neuville

(musée de Bazeilles)

Bazeilles, Sedan

L'après-midi nous ramenait vers la guerre, hélas omniprésente sur cette terre dévastée par les invasions germaniques. Passage à Bazeilles où la Maison de la dernière cartouche, transformée en musée, rappelle la ténacité d'une centaine de fantassins de marine, résistant dans cette auberge jusqu'à l'épuisement total de leurs munitions, le 1er septembre 1970.

Puis visite de l'ancien fort de Sedan, le plus vaste d'Europe, très impressionnant. L'historien Jacques Rousseau nous a commenté le rôle et la construction de ce fort, point clé du dispositif de protection de la France. C'est ici qu'était réfugié Napoléon III fin août 1970 et qu'il a capitulé le 1er septembre. Sa reddition a entraîné l'arrêt des combats dans le secteur. Cette reddition a malheureusement été suivie par un épisode trop peu connu : la capture de 80 000 soldats français, pour la plupart blessés, et leur enfermement dans la prequ'île d'Iges2. Ils y seront parqués sans soins, sans abri, sans nourriture, sans eau ... et mourront chaque jour par centaines dans des conditions atroces, sous le regard goguenard de leurs gardiens.

Leur calvaire préfigurait les camps de concentration nazis. De même, les civils de Bazeilles furent poursuivis, martyrisés et tués en grand nombre par les Bavarois. Nombre d'historiens regrettent que ce conflit n'ait pas été mieux compris par les dirigeants du 20e siècle, car il annonçait les imprévoyances, les aveuglements des deux guerres mondiales à venir et en contenait tous les germes.

Pour atténuer un peu ces sombres pensées, dans quelques salles du fort, est rappelée la vie d'autrefois, comme dans cette scène charmante – personnages de cire, mais grandeur nature – intitulée le Contrat de mariage.

La journée s'est terminée par la visite d'une ancienne fabrique où était tissé le fameux drap de Sedan, puis par un repas festif – avec musiciens – dans une salle du fort.

Samedi 7 octobre, colloque

Le lendemain était consacré au colloque, qui, après une allocution de bienvenue par Mme Ledoux, maire de la cité, et un discours d'ouverture par M. Baccard, président des Amis de Bayard, et par M. Collignon, organisateur, a vu exposer des points de vue d'érudits sur des sujets relatifs à l'époque du siège de Mézières, dont :

Machine de jet

(Sedan)

- Montcornet, forteresse aux portes du royaume

(Bernard Lussigny),

- la chapelle de Giraumont (1506) et la statuaire

(Jean-François Pinard),

- les maisons fortes des Ardennes à l'époque de Bayard

(Alain Tourneux),

- Mézières, ville-frontière médiévale (Pascal Sabourin),

- les protestants de Mézières aux 16e et 17e siècles

(Odile Joubert),

- la chevalerie et l'ordre de St-Michel (Jean-Pierre Collignon),

- la coupe Bayard (Thierry Mulette),

- François Ier et l'art italien selon Vasari

(Frédérique Dubard de Gaillarbois),

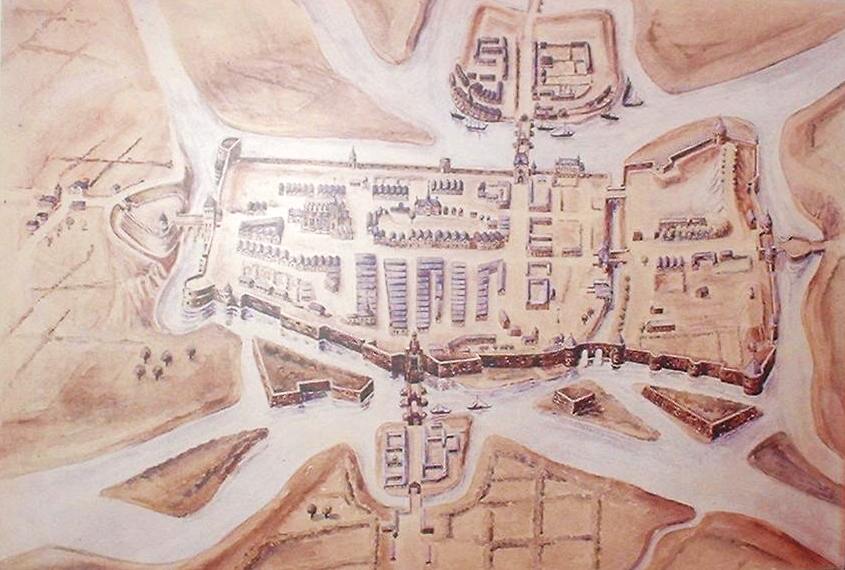

- Mézières, les fortifications et la citadelle à l'époque de Bayard

(Alain Sartelet),

- Bayard, le mythe et sa statue (Jean Diel).

Le colloque, qui se tenait dans les salons de la mairie de Charleville-Mézières, a été clos par un discours de Raymond Stévenin, adjoint au maire.

Avant de quitter la ville, les participants ont remercié chaleureusement la municipalité de Charleville-Mézières ainsi que M. Jean-Pierre Collignon qui a été non seulement l'organisateur du colloque, mais aussi la cheville ouvrière du programme des visites et s'est chargé des nombreux problèmes d'intendance relatifs à ce voyage.

Ouverture du colloque

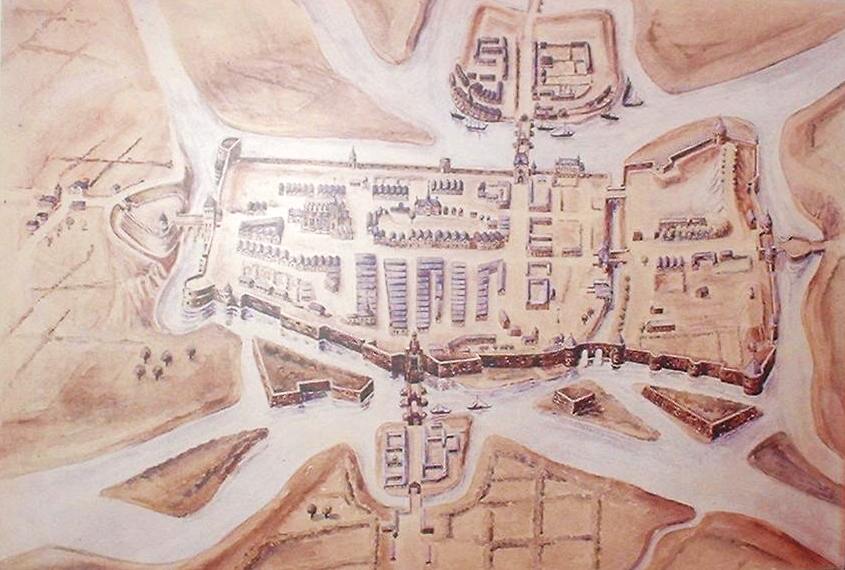

Carte de Mézières au temps de Bayard

| |

Dimanche 8 octobre, retour

Le célèbre ange au sourire de Reims

Le célèbre ange au sourire de Reims

Le dimanche, sur le chemin du retour, le groupe s'est arrêté à Reims pour une visite de la cathédrale et de la cave Ruinart.

Un guide local nous a fait découvrir, après un tour de ville, les splendeurs de la cathédrale, célèbre entre toutes, mais meutrie par la guerre, bombardée en 1914. C'était le lieu du sacre de presque tous les rois de France capétiens.

On ne sait pas si Bayard a assisté à celui de François Ier ; c'est possible, puisqu'il était alors affecté à Nancy3. Par contre, on sait que Philippe de Bresse siégeait parmi les grands à celui de Charles VIII et on connaît le nom de quelques nobles dauphinois présents à celui de Louis XVI.

Ci-dessous, maquette montrant le forage

des galeries depuis le sol naturel autrefois.

La visite des caves Ruinard n'avait pas qu'une vocation gustative – d'ailleurs bien réelle – mais aussi un intérêt culturel. On y a appris la fondation de la maison par un moine en 1729, l'utilisation d'anciennes mines de craie gallo-romaines à 30 mètres sous terre, le rôle de ces 8 km de galeries où règne toujours une température de 11° et les procédés méticuleux que des générations de Champenois ont développés pour faire de leur vin le plus réputé au monde.

Notes

1. Deux supercheries auraient, paraît-il, beaucoup aidé à faire lever le siège : selon du Bellay, l'un des capitaines assiégés, recevant chaleureusement un émissaire allemand, l'aurait comblé de bouteilles de bon vin en lui montrant une cave pleine de tonneaux (... remplis d'eau !) pour lui faire croire que la ville avait d'abondantes réserves. L'autre leurre viendrait de Bayard lui-même ; selon le Loyal serviteur, il aurait organisé la capture, par les assaillants, d'un messager porteur de fausses lettres annonçant des renforts français et laissant croire que l'un des deux chefs allemands était prêt à trahir l'autre. Ce qui est certain, c'est que ces deux chefs ne s'entendaient pas entre eux. Retour

2. Tout près de la ferme de Montimont, où l'on a mangé en allant à Bazeilles. Retour

3. Champier a assisté à ce sacre, du commencement jusqu'à la fin (selon lui-même). Il était alors lui aussi employé à Nancy comme médecin du duc de Lorraine. Retour

|