La tapisserie de château Bayard

Selon Camille Monnet1, un inventaire de château Bayard, dressé en mars 15952, mentionne la présence sur les murs, d'une tapisserie en cuir doré rompue en plusieurs endroits et gâtée par les soldats, et aussi de tapisseries en laine à l'aiguille avec personnages. L'inventaire est dressé par un notaire de la région ; le château, appartenant alors aux Simiane de Gorde, était dans un état pitoyable.

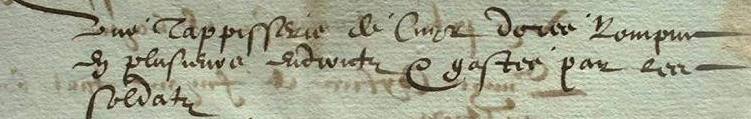

Une tapisserie de cuir doré rompue /

en plusieurs endroits et gastée par les / soldats (5e page)

Ladite chambre garnie de tappisseries de layne / vielle [vieille] à personnages. (12e page)

Le Dictionnaire de la conversation4, page 161, rapporte en 1867 que cette tapisserie est visible dans le grand escalier de la salle de lecture de la BNF (bibliothèque nationale de France). Jubinal a en effet manifesté, dans son livre, le désir d'en faire don à cette institution.

Il semble cependant que cette exposition n'ait été que temporaire. L'œuvre, restituée vers 1869 aux héritiers de Jubinal, est vendue aux enchères et achetée par un musée londonien pour 1200 livres.

La tapisserie appartient toujours à ce musée, mais n'est plus exposée au public pour des raisons de conservation. On en trouve des photos en couleurs à la NYPL5, (voir aussi le site de Cosmovision)6.

Comme on l'a dit, le sujet de cette œuvre se rapporte à la guerre de Troie, mais les paysages sont typiques du moyen-âge, tout comme les vêtements des personnages (en particulier, chaussures à la poulaine, armures du temps de Charles VII). Tout indique que l'œuvre a été composée aux 15-16e siècles ; elle aurait donc pu décorer le château du vivant de Bayard.

Penthésilée était la reine des Amazones. Dans les romans de chevalerie, cette guerrière était l'une des 9 preuses. Or Jeanne d'Arc a parfois été considérée comme la dixième preuse. D'où une relation évidente entre ces deux héroïnes8.

Il est difficile d'imaginer que la tapisserie ait été acquise après Bayard, puisqu'il semble bien, d'après l'archiviste Pilot de Thorey, que le château n'a plus été habité après la mort de Françoise Copier, la nièce de Bayard. Camille Monnet admet qu'un d'Avençon (un évêque) a pu y séjourner de temps à autre, mais ce n'était plus une habitation familiale, encore moins seigneuriale. Ces aristocrates avaient d'autres châteaux où ils vivaient et recevaient. N'oublions pas que le château de Bayard a été gravement endommagé au plus tard en 1591, à la bataille de Pontcharra et qu'il avait auparavant servi de caserne et même de prison.

De même, il est peu problable que ni les aïeux de Bayard, ni Françoise Copier, aient fait une telle acquisition, vu leurs faibles moyens financiers.

L'hypothèse la plus plausible reste donc une acquisition de ces tapisseries par Bayard lui-même. Par achat ? Peu probable, étant donné ce qu'on sait de lui. Butin de guerre ? Difficile à soutenir, car ces tapisseries sont d'origine franco-flamande et Bayard n'a fait de conquêtes qu'en Italie. Alors un cadeau ? mais de qui ?

On pourrait envisager un don de la part d'une cité sauvée par Bayard d'un siège et du pillage, comme Mézières, d'ailleurs très proche des Flandres. Mais rien dans les archives ne permet, pour l'instant, d'étayer cette piste.

Il faut d'ailleurs remarquer que, dans la reine des Amazones représentée sur ces tapisseries, on reconnaît sans peine Jeanne d'Arc, la Pucelle d'Orléans, avec qui il avait combattu, lui le Bâtard d'Orléans, et dont il avait été l'allié fidèle et efficace, en particulier à Patay et ... à Orléans !

Dunois, vers 1450

Le fils de François, Louis, duc de Longueville, sera gouverneur du Dauphiné en 1515 et avait pour lieutenant général ... Bayard ! On ne peut pas exclure que ce Dunois III ait reçu en héritage au moins une partie de la tapisserie et qu'il ait voulu en faire cadeau à un adjoint actif et méritant. Il faudrait cependant en trouver une preuve, peut-être en recherchant le testament du duc, mort en 1516 à Beaugency à l'âge de 36 ans.

Références

- Camille Monnet, le Château et son domaine, 1960. Retour

- Inventayre de Bayard, 1595, Archives de l'Isère, cote H+_GRE/H_1088/2 (manuscrit ancien, difficile à lire). Retour

- Achille Jubinal, les Anciennes tapisseries historiées ...,1838 (bibl. munic. Grenoble, cote H200). Retour

- Dictionnaire de la conversation et de la lecture : inventaire raisonné des notions générales les plus indispensables à tous, par William Duckett, 1867, tome 3, page 161, article Bibliothèque nationale (BNF-Gallica). Retour

- NYPL (New-York public library), Site Internet Digitalgallery.nypl.org/nypldigital/dgabout.cfm, puis Subjects A-Z, puis T, puis Tapestries, page2, 17-18-19e photos. Retour

- Site Internet /www.cosmovisions.com/art, puis Arts des tissus ... tapisserie. Retour

- Guy de Masson, Enigmes de rois à château Bayard, les Amis de Bayard, lettre n° 16, juillet 2000 (ou, éventuellement, site de l'association culturelle de Zivido, Italie, page Masson). Retour

- Cependant, beaucoup plus tard, à la Renaissance, Rabelais fait de Penthésilée une guerrière laide et méchante, et l'assimile à Marguerite d'Autriche. Retour

- Le beau-père de ces hauts personnages était le duc de Savoie Louis Ier, fils de l'antipape Félix V et marié à Anne de Chypre, dont il a eu 19 ou 20 enfants.